¶ DST

作者:蔡英杰

主分类:pulsation

¶ 历史背景

Delta Scuti是一颗光谱级为F的巨星,位于盾牌座,距离地球约200光年。它是Delta Scuti类恒星的原型星和同名星,是脉动变星的一个子类。

Delta Scuti的发现可以追溯到利克天文台的科学家William W. Campbell和William H. Wright[1]。1900年,两人使用米尔斯光谱仪对几颗中等亮度恒星的径向速度进行了采样,发现其中一些恒星的径向速度随着时间而变化。他们观察到一个当时被命名为“2 Scuti”的恒星,径向速度振幅达到了每秒几公里。

30多年后,Edward Fath和Attilio Colacevich 重新检查了这颗天体,并在太平洋天文学会汇刊中发表了他们发现的简要总结。Fath进行了光度研究,而Colacevich使用米尔斯光谱仪更准确地测量了恒星径向速度的振幅,两者发现的周期都接近0.1937天。Colacevich声称,基于径向速度的振幅和周期的这种组合,它不可能是分光双星。Fath在1935年的论文中注意到了光度振幅变化,1937年甚至在光度数据中发现了好几个周期。基于这种周期性变化和0.2星等的光度变化,他们认为这必须是一种内在变化,而不是分光双星[2]。

1938年,哈佛大学教授Theodore Sterne调查了径向脉动是否可能是造成这颗恒星出现多个周期的原因。他发现了第二个周期,并提出了一种理论来描述这种天体的脉动。根据这个理论,亮度的波动是由于恒星大气层的交替膨胀和收缩导致的[3]。

到1956年6月,已知有四颗Delta Scuti星:Delta Scuti、rho Puppis、CC Andromedae和DQ Cephei[4]。此后不久,Eggen就发现了第五个这样的天体,Delta Delphini。从那时起,这个数字开始迅速攀升。Delta Scuti很快成为恒星天文学研究的热门话题。

脉动变星的理论建模研究始于20世纪60年代初期,基于恒星物理对数字计算机的使用,得以加强了对Delta Scuti恒星的理解。在那时,我们已经发现了数百颗 Delta Scuti恒星,对它们脉动的物理理解随着它们数量的增加而逐渐进步。如今众所周知,Delta Scuti恒星的多个周期是由径向和非径向模式的脉动导致的,现在已知的一些恒星同时激发了数十种脉动模式。随着新的大规模测光项目开展,新的Delta Scuti恒星的发现仍在继续。在Kepler观测前时代,OGLE和MACHO搜寻计划发现了3000多颗DSCT类型变星[5]。目前Kepler望远镜发现了超过1500颗此类型的变星[6]。

¶ 物理图像

¶ 基本信息

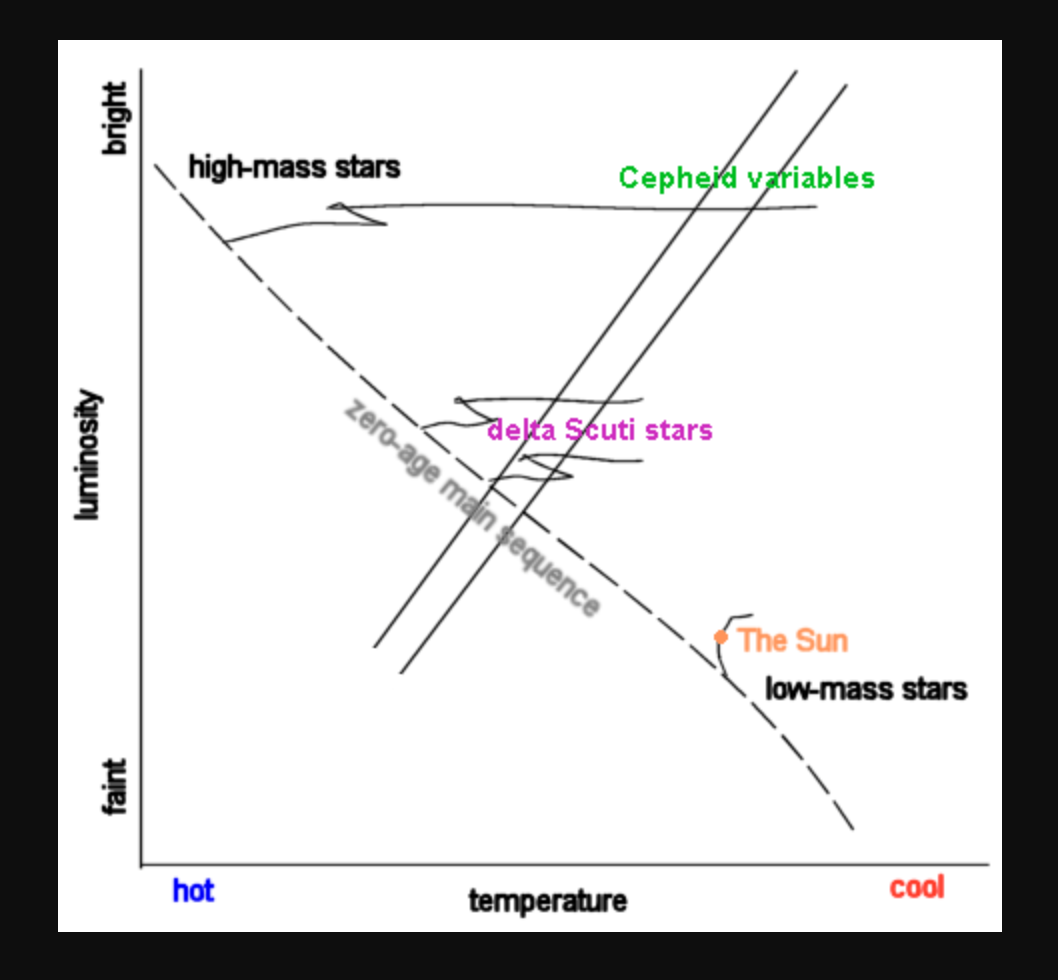

此种类型的变星是在光谱类型上从A0-F5 III-V 的星震变星,在赫罗图上位于造父变星不稳定带内的一种超短周期、小变幅的脉动变星[5:1]。可能是主序星,也有可能是巨星,质量通常在1.5到2.5个太阳质量之间[7]。光变曲线形状变化很大,但是光变幅度较小,V波段光变曲线变化幅度是0.003-0.9个星等。光变周期从0.01天到0.2天不等。DSCT 星不仅出现在疏散星团中,它们也是星系盘结构内的典型星,现象上和SX phe变星很相近,只不过SX phe可能是由一些相对年老的恒星组成。该类型变星与造父变星一样,也是测量小麦哲伦星云、球状星团、疏散星团以及银河系中心距离等天文测距的重要的标准烛光[8]。

图一. Delta Scuti stars在赫罗图上的位置

¶ 脉动机制

造成此类恒星星震的机制仍然可能是爱丁顿机制又称κ机制。该机制主要是由元素氦的不透明度造成。氦的不透明度随着温度的降低而增加,于是恒星大气层中温度较低的区域,由于大气不透明度较高,能量倾向于被积累,从而温度上升。而温度上升后,氦的不透明度会下降,从而使得更多光子逃逸,能量流失。该区域的温度再次下降。如此反复形成循环,导致星震模式的产生[9]。光变曲线的形状周期、光变幅度等随着时间的变化通常比较剧烈。径向震动和非径向震动同时存在[10]。

Delta Scuti类恒星中某些星的光变曲线光变幅度变化相当剧烈,有时似乎光变完全消失,有时又会随机激发并出现振幅较大的光变。造成这一现象的原因是该星的主要震动频率和振幅相对低一些的(可能不超过0.001个星等)震动频率发生耦合造成的频率调制效应。星震对应表面积最大时刻和最大光度时刻之间之差不超过0.1个周期。

¶ 典型天体

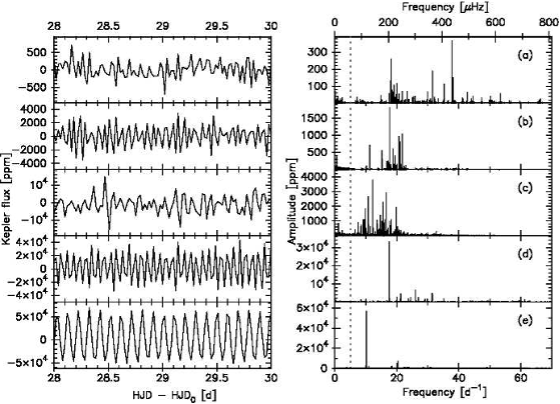

图二.开普勒望远镜发现的五颗δ Sct星的光变曲线和频率谱

(a)、(b)、(c)三颗星具有频率和振幅相似的多周期光变。其中(c)的旋转频率和第一谐波的形状导致其可能会被误认为是γ Dor星。该星没有其他长周期性光变,所以没有证据表明该星存在和γ Dor的混合光变(hybrid γ Dor-δ Sct)。(d)、(e)两颗星的光度变化主要由一个高振幅的成分组成,同时还存在几个振幅较低的成分。(e)作为一颗高振幅δ Sct星(HADS),和双星混淆的可能性很高。

(a) KIC 841575 (TYC 3132-1272-1)

J2000d: 285.0001233 +44.4634719

光谱型:A7

(b) KIC 8103917 (TYC 3147-1168-1)

J2000d: 294.0301870 +43.9188699

光谱型:F0

(c) KIC 10717871 (TYC 3545-2523-1)

J2000d: 285.8120260 +48.0490422

光谱型:F0

(d) KIC 9845907 (ASAS J194930+4640.0)

J2000d: 297.3769235 +46.6671392

光谱型:A5

(e) KIC 9306095 (ASAS J200042+4548.0)

J2000d: 300.1746002 +45.7997935

(f) V460 And (未展示在图二中)

J2000d: 38.5593972 +42.2410025

光谱型:A6

¶ 重要文献

- Breger M, Handler G, Garrido R, et al. 30+ frequencies for the delta Scuti variable 4 Canum Venaticorum: results of the 1996 multisite campaign[J]. Astronomy and Astrophysics, 1999, 349: 225-235.

- Breger M. Delta Scuti and related stars[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 1979, 91(539): 5.

- Chevalier C. Short-period variables. VIII. Evolution and pulsation of delta Scuti stars[J]. Astronomy and Astrophysics, 1971, 14: 24-31.

- Breger M. delta Scuti stars[C]//Delta Scuti and Related Stars. 2000, 210: 3.

- Breger M, Pamyatnykh A. Period changes of delta Scuti stars and stellar evolution[J]. arXiv preprint astro-ph/9802076, 1998.

- Baglin A, Breger M, Chevalier C, et al. Delta Scuti stars[J]. Astronomy and Astrophysics, 1973, 23: 221-240.

- Breger M, Stich J, Garrido R, et al. Nonradial pulsation of the delta-scuti star Bu-Cancri in the praesepe cluster[J]. Astronomy and Astrophysics, 1993, 271: 482.

¶ 参考文献

Campbell W W, Wright W H. A list of nine stars whose velocities in the line of sight are variable[J]. Astrophysical Journal, 12, 254-257 (1900), 1900, 12. ↩︎

Colacevich A. The variable radial velocity of [delta] Scuti[J]. Lick Observatory Bulletin, 1935, 17: 171-174. ↩︎

Sterne T E. The Secondary Variation of delta Scuti[J]. The Astrophysical Journal, 1938, 87: 133. ↩︎

Eggen O J. ρ puppis: a new short-period variable star[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 1956, 68(402): 238-241. ↩︎

Poleski R, Soszyński I, Udalski A, et al. The optical gravitational lensing experiment. The OGLE-III catalog of variable stars. VI. Delta Scuti stars in the Large Magellanic Cloud[J]. arXiv preprint arXiv:1004.0950, 2010. ↩︎ ↩︎

Balona L A, Dziembowski W A. Kepler observations of δ Scuti stars[J]. Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, 2011, 417(1): 591-601. ↩︎

Garg A, Cook K H, Nikolaev S, et al. High-amplitude δ-Scutis in the Large Magellanic Cloud[J]. The Astronomical Journal, 2010, 140(2): 328. ↩︎

McNamara D H, Madsen J B, Barnes J, et al. The distance to the Galactic center[J]. Publications of the Astronomical Society of the Pacific, 2000, 112(768): 202. ↩︎

Lee U. Stability of the Delta Scuti stars against nonradial oscillations with low degrees L[J]. Astronomical Society of Japan, Publications (ISSN 0004-6264), vol. 37, no. 2, 1985, p. 279-291., 1985, 37: 279-291. ↩︎

Breger M, Stich J, Garrido R, et al. Nonradial pulsation of the delta-scuti star Bu-Cancri in the praesepe cluster[J]. Astronomy and Astrophysics, 1993, 271: 482. ↩︎